氟吡菌胺属于苯甲酰胺类杀菌剂,该类药剂被国际杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)归类为类血影蛋白干扰抑制剂。目前,这类抑制剂中包括拜耳公司研发的氟吡菌胺和我国创制的氟醚菌酰胺两个品种,均对常见植物病原卵菌(疫霉、霜霉、腐霉等)具有优异的抑菌活性。

氟吡菌胺自2006年进入国际市场,在国内外卵菌病害防治中使用多年,但其具体作用靶标仍未被明确阐释,制约了该类杀菌剂系列高活性化合物的开发和应用。近日,刘西莉课题组通过基于集群分离分析法(BSA)的全基因组重测序(BSA-seq),并结合药物亲和反应性靶标稳定性方法(DARTS),揭示了氟吡菌胺的作用靶标蛋白为液泡型ATP酶(Vacuolar H+-ATPase, V-ATPase)的a亚基(VHA-a)。相关研究成果发表在Journal of Agricultural and Food Chemistry期刊上。

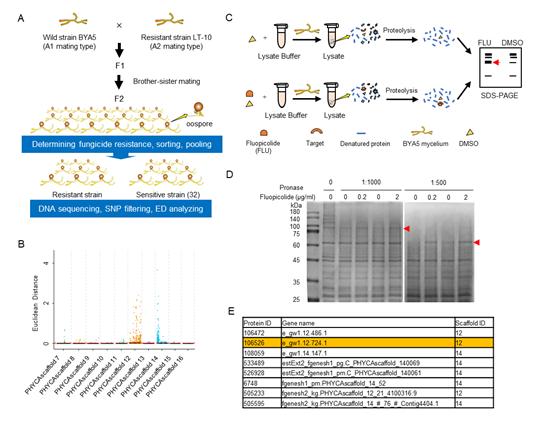

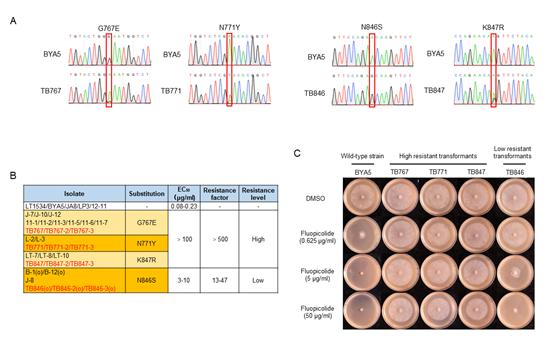

本研究使用SNP-index和ED算法对BSA-seq数据进行分析,将抗药性相关基因定位在辣椒疫霉基因组scaffold12和scaffold14上;然后结合DARTS研究结果,成功筛选获得8个候选药剂靶标蛋白(图 1)。进一步测序和比对分析了15株辣椒疫霉抗药性突变体及其敏感亲本菌株中的候选蛋白编码基因的序列,发现V-ATPase的a亚基(VHA-a)在所有抗性突变体中均发生了氨基酸位点突变。进而使用CRISPR/Cas9介导的定点编辑技术,证明了PcVHA-a上4种点突变类型(G767E,N771Y,N846S,K847R)均可导致辣椒疫霉对氟吡菌胺产生抗性(图 2)。进一步通过分子对接、V-ATPase酶活测定以及DARTS方法明确了VHA-a为氟吡菌胺和同类药剂氟醚菌酰胺的作用靶标蛋白。

本研究发现类血影蛋白干扰抑制剂的作用靶标为VHA-a,这是继氰烯菌酯的作用靶标之后我国自主发掘的又一个重要杀菌剂的新型靶标蛋白。本研究对后续进一步开展该类药剂的化学结构优化改造以及靶向农药的设计提供了重要的理论支撑。此外,BSA-seq和DARTS两种方法相结合用于药剂靶标发现,对未知作用机制杀菌剂靶标的发掘提供了重要的研究方法和思路。

图1 利用BSA-seq方法和优化的DARTS方法鉴定氟吡菌胺的靶标蛋白

图2 PcVHA-a上4种位点突变均能够引起辣椒疫霉对氟吡菌胺产生抗性

西北农林科技大学植物保护学院博士后代探为论文的第一作者,FPPI课题组刘西莉教授和苗建强副研究员为论文的通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金项目(32001942)、国家重点研发计划项目(2022YFD1400900)等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c08485。

(1)本网旨在传播信息,促进交流,多方面了解农药发展动态,但不构成任何投资建议。

(2)所有文章仅代表作者观点,不代表本网立场。

(3)“信息来源:江苏省农药协会 农药资讯网”为原创文章,转载时请注明来源和作者。

(4)本网转载文章及图片的版权属于原作者,若有侵权,请联系删除。