武夷菌素是由中国农业科学院植物保护研究所研制的一种具有我国自主知识产权的新型生物杀菌剂,对多种作物的真菌性病害具有很好的防治效果,并且具有低毒、高效、广谱、环保的特点。2000年武夷菌素获得国家五部委颁发的“国家重点新产品”证书,2001年被列入露地、保护地无公害番茄生产技术规程,用于灰霉病、叶霉病的防治。同时,全国多个省市(自治区)也将武夷菌素产品列入无公害黄瓜、辣椒、草莓、茄子生产技术规程。2009年被列入蔬菜病虫害安全防治技术规范(国家标准),指定用于防治茄果类、瓜类、绿叶类蔬菜白粉病、灰霉病、叶霉病等多种病害。2010年获得国家有机产品认证。目前,武夷菌素已经成为我国无公害蔬菜生产中防治真菌病害的重要生物杀菌剂产品之一,为绿色植保及农业可持续发展做出了一定的贡献。

1 产品创制

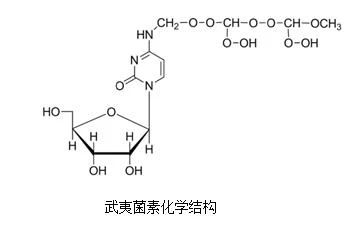

1979年,研究人员在福建省武夷山上采集的土壤样品中分离纯化得到一株放线菌——不吸水链霉菌武夷变种,其代谢产物对多种病原真菌有良好抑菌效果,同时具有内吸传导作用,被命名为武夷菌素。主要活性组分经冷冻干燥得到微黄色的粉末,熔点为239℃,易吸湿,极易溶于水,微溶于甲醇,不溶于丙酮、氯仿等有机溶剂。通过红外光谱、碳谱、氢谱分析,确定该组分的分子式C13H21N3O14,化学结构为具有-C4H9O9侧链的氮取代胞苷-武夷菌素。结果表明武夷菌素是一种不同于任何已知核苷类抗生素的新化合物,其化学结构具有新颖性。

通过极性溶剂与稳定剂筛选、多孔性载体吸附能力比较和助剂增效配伍等一系列技术措施,创制出1%水剂、2%水剂和3%可溶粉剂武夷菌素系列产品。其中1%水剂获得农药生产批准证书,在中国20多个省市(自治区)蔬菜、果树等作物上应用,推广应用超过200万公顷。

2 作用机理

武夷菌素可使病原真菌分生孢子的萌发速度和产孢量显著下降,且菌丝生长变慢,分枝增多、末端膨大、液泡数目增多;菌丝顶端出现原生质渗漏的现象,而芽管膨大、缢缩,影响真菌的亚细胞结构和细胞膜的渗透性;干扰菌丝体蛋白质、核酸及细胞壁几丁质的正常合成,从而起到抑菌的作用。同时,武夷菌素还能诱导植物体内的抗病性相关酶(如超氧化物歧化酶、过氧化物酶、多酚氧化酶和苯丙氨酸解氨酶)的活性增加,提高植物的抗病性。

3 防治对象及效果

武夷菌素对蔬菜、果树、粮食和经济作物真菌病害有很好的防效,例如对白粉病、灰霉病、流胶病、白腐病、黑星病、霜霉病、疫病、枯萎病、疮痂病、煤污病均有很高的防效,同时还具有一定的增产作用。

(1)蔬菜病害

武夷菌素对各种作物白粉病特别是黄瓜白粉病防效可达90%以上,和化学农药粉锈宁相当。大面积示范:武夷菌素防效达90%,增产20%以上。此外,对番茄白粉病、番茄灰霉病及芹菜早疫病效果显著。

(2)果树病害

武夷菌素对柑桔流胶病、疮痂病、溃疡病防效可达90%~100%,同时对柑桔炭疽病、脚腐病、煤污病、树脂病也有很好的防效,它还是很好的防腐保鲜剂,对苹果、桃、梨、枇杷、葡萄、猕猴桃、龙眼、荔枝等水果上的真菌性病害均有很好的防效。武夷菌素对南方特有水果龙眼、荔枝的保鲜效果明显,防腐力强,用武夷菌素进行龙眼防腐保鲜试验效果率达99.36%。此外,武夷菌素对葡萄白粉病、霜霉病、白腐病、苹果腐烂病、梨树腐烂病也有良好防效。

(3)经济作物病害

武夷菌素防治芦笋茎枯病效果明显,防效在80%以上;防治花卉病害,特别是月季花白粉病,效果理想,在黑龙江省大庆市和深圳的防效在85%左右;对茶树上的炭疽病、白星病,油菜菌核病、根腐病、白粉病,山楂白粉病,西瓜枯萎病、炭疽病等均有良好防效。大兴区用武夷菌素防治西瓜枯萎病防效达69.0%~85.7%,同时对西瓜炭疽病防效也比较好。另外,武夷菌素对辣椒病毒病有明显的防效。

(4)粮食作物病害武夷菌素对大豆灰斑病、菌核病、霜霉病、炭疽病的防效均在91.12%以上,增产33%。在四川蒲江进行的试验小麦白粉病防效84.7%(150 mL/亩),对小麦赤霉病也有一定防效。

4 施用技术及注意事项

施用武夷菌素可根据不同作物、不同发病部位而采用不同的方法和不同浓度,对叶、茎部病害,常采用600~800倍药液喷雾,蔬菜病害一般喷2~3次,间隔7~10天;对种传病害,常进行种子消毒,一般用100倍药液浸种1~24小时,对苗床、营养钵,采用800~1,000药液进行土壤消毒;对土传病害,以灌根为好;对果树茎部病害可对患部进行涂抹。长期的实验表明,从苗期开始连续喷施武夷菌素3~4次,该作物发病率将大大降低。

武夷菌素与植物生长调节剂、粉锈宁、多菌灵等各种杀菌剂混用能提高药效,与杀虫剂混用应先试验,切忌与强酸、强碱性农药混用。武夷菌素喷施的时间以晴天为宜,不要在大雨前后或露水未干以及阳光强烈的中午喷施;施用该药以预防为主,应适当提高用药,施药力求均匀、周到,增加施用效果。储存武夷菌素的地点应选择在通风、干燥、阳光不直接照射的地方,低温储存,可延长存储期。

(1)本网旨在传播信息,促进交流,多方面了解农药发展动态,但不构成任何投资建议。

(2)所有文章仅代表作者观点,不代表本网立场。

(3)“信息来源:江苏省农药协会 农药资讯网”为原创文章,转载时请注明来源和作者。

(4)本网转载文章及图片的版权属于原作者,若有侵权,请联系删除。