氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)为美国陶氏益农公司(现科迪华)研制的第1个新颖磺酰亚胺类农用杀虫剂,2010年11月2日在英国伦敦召开世界农药研究会议上,该公司将其公布。

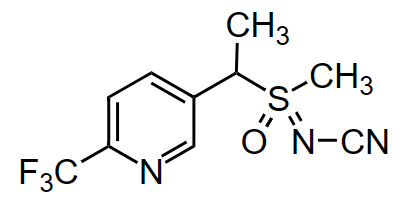

氟啶虫胺腈杀虫谱与新烟碱杀虫剂有所不同,其对新烟碱类产生抗性的刺吸性昆虫也具有较高防治效果,可以说是抗性管理方面的一个新的防治药剂,被杀虫剂被国际杀虫剂抗性行动委员会认定为全新Group 4C类杀虫剂中唯一成员。氟啶虫胺腈的IUPAC化学名称:[甲基[1-(6-三氟甲基-3-吡啶基)乙基]-λ6-亚砜烯基]氰胺;分子式:C10H10F3N3OS;相对分子质量:277.27;化学结构式如下:

作用机理:作用于刺吸式口器害虫的乙酰胆碱受体独特的结合位点而发挥杀虫功效,氟啶虫胺腈作用方式为触杀和胃毒,具有内吸传导和渗透作用,高效、广谱活性、使用量低并且残效期长。适用于防治蚜虫、粉虱、飞虱和介壳虫等,能有效防治对烟碱类、菊酯类、有机磷类和氨基甲酸酯类农药产生抗性的刺吸式口器害虫。对非靶标节肢动物毒性低,因而被认为是新烟碱类较好的替代品种。IRAC将氟啶虫胺腈归类为Group 4中的4C(亚砜亚胺类)亚组,它是该亚组中的唯一有效成分。

靶标害虫:氟啶虫胺腈作用广谱,可用于棉花、油菜、果树、大豆、小粒谷物、蔬菜、水稻、草坪和观赏植物,防治蚜虫、盲蝽、蝽象、粉虱、介壳虫、飞虱、某些木虱、蓟马等多种刺吸式口器害虫,与其他杀虫剂无交互抗性。

毒性:原药急性经口LD50:雌大鼠1,000 mg/kg,雄大鼠1,405 mg/kg;原药急性经皮LD50:大鼠(雌/雄)>5,000 mg/kg。制剂急性经口LD50>2,000 mg/kg。目前公开数据并无哺乳动物毒性风险点。

1 市场开发沿革与产品登记

1.1 发展历程

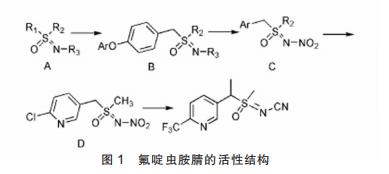

2010年,陶氏益农公司公布了氟啶虫胺腈的活性结构是通过以砜亚胺类化合物(A)为前体修饰得到。该公司通过对R1、R2和R3位置结构的变化,发现芳氧基苄基砜亚胺类化合物(B)具有杀菌活性,在R3的结构变化中得到一类N-硝基砜亚胺类化合物(C),显示了潜在的良好杀蚜虫活性,以此作为杀蚜虫活性物的先导,通过构效关系研究发现了化合物(D),进而优化得到高杀虫活性的化合物氟啶虫胺腈。

2010年6月,陶氏益农公司在中国取得50%氟啶虫胺腈水分散粒剂防治棉花粉虱、棉花盲蝽和小麦蚜虫的田间试验批准证;同年7月又在中国取得了22%氟啶虫胺悬浮剂防治黄瓜粉虱和21.8%氟啶虫胺腈悬浮剂防治水稻飞虱田间试验批准证。氟啶虫胺腈在中国登记的原药含量为95.5%。

2011年氟啶虫胺腈在韩国获得登记,被用于苹果、梨子和红辣椒等作物上的虫害防治。2012年,美国环保署(EPA)根据紧急豁免规定,临时允许氟啶虫胺腈用于美国阿肯色州、密西西比州、田纳西州和路易斯安那州等4个地方州棉花牧草上盲蝽的防治。目前,氟啶虫胺腈在全球登记和上市的国家已经超过40个,包括韩国、巴拿马、印度尼西亚、危地马拉、越南、美国、加拿大、澳大利亚、中国、新西兰、肯尼亚、欧盟(捷克、西班牙、法国、爱尔兰、斯洛伐克等)等国家和地区。2016年,氟啶虫胺腈销售额达1.05亿美元,步入全球超亿美元产品行列。

氟啶虫胺腈目前仍然为科迪华排名前五的杀虫剂之一,2018年为科迪华带来1.72亿美元的收入。其快速增长的原因是新烟碱类杀虫剂高蜂毒在欧盟禁用以及长期使用新烟碱类杀虫剂造成靶标害虫产生的严重抗性,但氟啶虫胺腈的市场推广并非一帆风顺。

2019年年底法国宣布禁止氟啶虫胺腈的生产和销售,法国政府称,其作用机理与新烟碱类杀虫剂相同,禁用该品种旨在降低对传粉昆虫和生态系统的影响。

氟啶虫胺腈在美国的销售和应用可谓一波三折,2015年美国环保署发布撤销所有含氟啶虫胺腈的产品登记的决定。然而,在2016年,氟啶虫胺腈再获登记,但取消了该杀虫剂在一些作物上的使用。2019年,氟啶虫胺腈产品在美国扩作登记,同年,美国环保组织针对该产品的应用提出诉讼,至今仍无定论。

1.2 市场情况

自2012年上市后,氟啶虫胺腈全球销售额基本保持高速增长态势。2015年因其登记遭遇变故,市场曾出现短暂下滑,销售额降至0.80亿美元;2016年,因其在美登记恢复,以及在更多市场拓展使销售额实现了强劲反弹,氟啶虫胺腈迈入销售额超亿美元产品行列;2018—2019年,得益于其优异的性能,以及在更多地区、更多作物上的应用,氟啶虫胺腈全球销售额依然保持大幅增长,2014—2019年复合年增长率为18.3%。

根据2022年销售额统计,氟啶虫胺腈全球销售额2.26亿美元,折百原药量约为450吨。目前该产品基本都来自印度为科迪华的代工,并无中国国内供应渠道。

1.3 专利情况

专利名称:Insecticidal N-Substituted(6-haloalkylpyri-din-3-yl-)alkyl Sulfoximines,专利号WO2007095229,专利公开日为2007-8-23,专利申请日为2007-2-9,专利优先权日为2006-2-10、2006-8-7,专利拥有者为DOW AGROSCIENCES LLC,氟啶虫胺腈专利到期日为2027年。

1.4 登记情况

目前国内有氟啶虫胺腈相关登记5个,4个来自于科迪华农业科技有限责任公司。其中,原药为95.9%,单剂为40%、50%水分散粒剂以及22%悬浮剂;复配是与乙基多杀菌素的复配(科迪华目前已放弃氟啶虫胺腈与毒死蜱的复配制剂登记)。国内企业唯一登记为湖南新长山农业发展股份有限公司所持有的氟啶虫胺腈+噻嗪酮复配,登记作物为柑橘。

氟啶虫胺腈单剂主要用于蔬菜、棉花、小麦等,防治蚜虫和粉虱、绿盲蝽等,与乙基多杀菌素复配防治的靶标是西瓜和甘蓝上的蓟马、小菜蛾以及蚜虫。

(1)在欧盟的登记

2015年8月18日,氟啶虫胺腈在欧盟正式登记,有效期至2025年8月18日。截至2022年3月,氟啶虫胺腈在奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、德国、西班牙、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克等18个欧盟国家登记,爱尔兰为文件起草国,也是第1个批准氟啶虫胺腈登记的欧盟成员国。

2019年年底法国宣布禁止氟吡呋喃酮和氟啶虫胺腈的生产和销售,法国政府称,两者作用机理与新烟碱类杀虫剂相同,禁用这两个品种旨在降低对传粉昆虫和生态系统的影响。

(2)在美国的登记

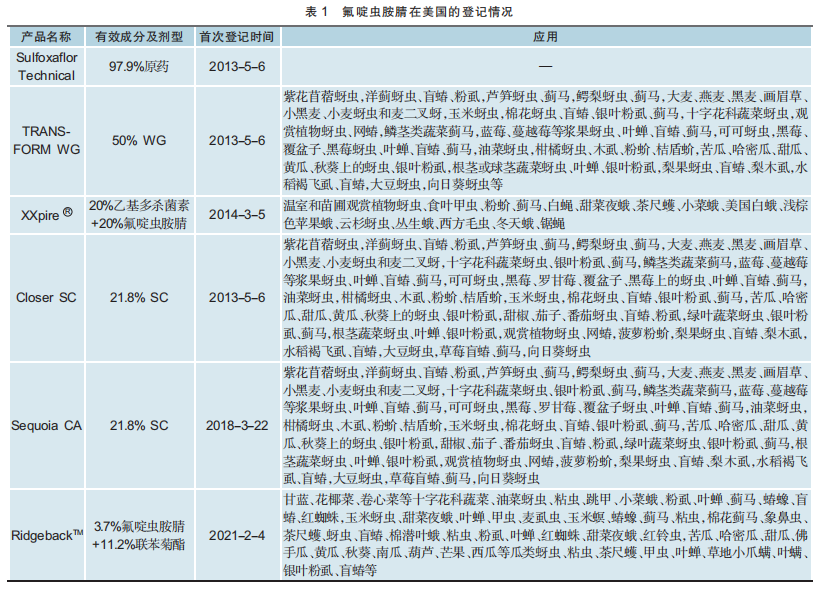

早在2012年,氟啶虫胺腈就获得美国环保署(EPA)紧急豁免使用,临时允许其用于美国阿肯色州、密西西比州、田纳西州和路易斯安那州等地方州棉花牧草盲蝽的防治。2013年,其多个产品陆续在美登记并上市,用于大麦、蔬菜、柑橘、棉花、油菜、大豆、小麦等作物,后应用作物扩展至苜蓿、可可、谷物、玉米、菠萝、画眉草、高粱、蜀黍,以及种植园等。

考虑到对蜜蜂的潜在风险,美国环保署2015年撤销所有含氟啶虫胺腈的产品登记。然而在2016年,氟啶虫胺腈再获登记,与之前相比该杀虫剂在一些作物上的使用被取消,包括柑橘、棉花、大豆、草莓、南瓜、葫芦等,并附加了限制条件,如禁止用于作物种子、桶混,需要设置缓冲区等。2019年,科迪华氟啶虫胺腈产品Transform和Closer在美国扩作登记,取消了原来被排除在标签标注外、不确定开花时间的作物使用限制。氟啶虫胺腈在美国的登记情况见表1。

(3)在巴西的登记

2019年,基于氟啶虫胺腈的多款产品获得巴西登记,并在巴西上市。氟啶虫胺腈在巴西的登记情况见表2。

(4)在澳大利亚的登记

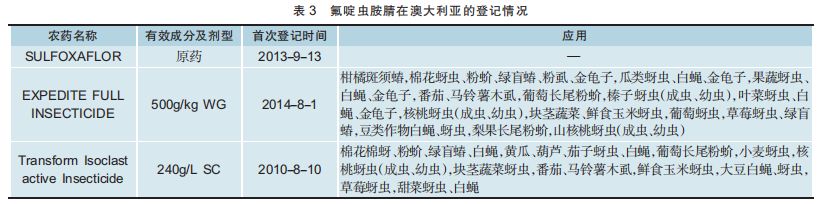

科迪华在澳大利亚登记了氟啶虫胺腈原药及两款单剂产品,具体登记情况见表3。

(5)在加拿大的登记

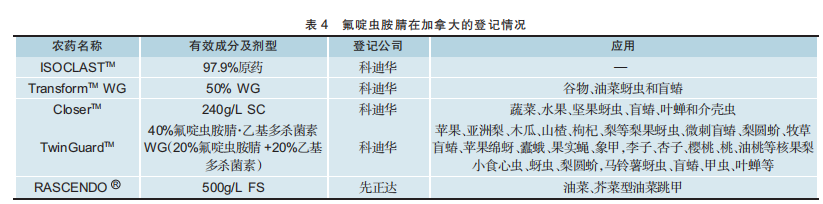

2013年,氟啶虫胺腈获得加拿大登记,商品名分别为Closer和Transform。截至2022年3月,共有5个氟啶虫胺腈产品获得加拿大登记,见表4。

从以上登记信息可以看出几个问题:一是氟啶虫胺腈全球登记的剂型相对一致,且混配成分主要以乙基多杀菌素和除虫菊酯为开发重点;二是氟啶虫胺腈制剂应用趋势,与新烟碱类较为一致。由此,氟啶虫胺腈被认为是未来填补新烟碱类市场空白的一项重要产品。

2 产业链与合成

目前国内尚无仿制氟啶虫胺腈登记,也无公开的大生产路线报告。现有文献资料大致介绍了3条工艺路线。

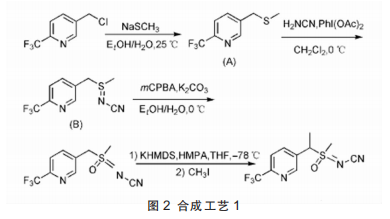

合成工艺一:

以3-氯甲基-6-(三氟甲基)吡啶为起始原料,其与甲硫醇钠反应生成3-[1-(甲硫基)甲基]-6-(三氟甲基)吡啶(化合物A);化合物A和胺腈在碘苯二乙酯中反应生成甲基[1-(2-三氟甲基吡啶-5-基)乙基-N-氰基]硫亚胺(化合物B);化合物B再经过氧化及甲基化2步反应得到氟啶虫胺腈。

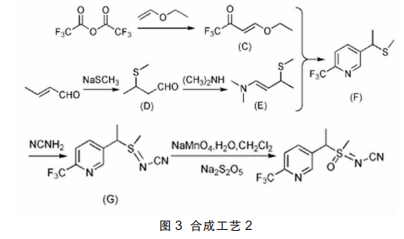

合成工艺二:

三氟乙酸酐与乙烯基乙醚反应生成1,1,1-三氟甲基-2-氧代-4-乙氧基-3-丁烯(化合物C);巴豆醛与甲硫醇钠反应制得3-甲硫基丁醛(化合物D),化合物D再与二甲胺生成1-(N,N-二甲基)-3-甲硫基-1-丁烯(化合物E)。化合物C与化合物E反应生成3-[1-(甲硫基)乙基]-6-(三氟甲基)吡啶(化合物F),化合物F与单腈胺反应生成甲基[1-(2-三氟甲基吡啶-5-基)乙基]-N-氰基硫亚胺(化合物G),化合物G进一步氧化得到氟啶虫胺腈。

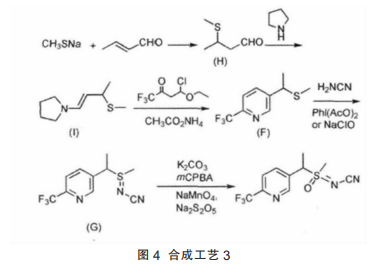

合成工艺三:

首先巴豆醛与甲硫醇钠反应生成3-甲硫基丁醛(化合物H);化合物H与四氢吡咯反应得到1-四氢吡咯-3-甲硫基-1-丁烯(化合物I);化合物I与4-氯-4-乙氧基-1,1,1-三氟-2-丁酮反应生成3-[1-(甲硫基)乙基]-6-(三氟甲基)吡啶(化合物F)。其与单腈胺反应生成甲基[1-(2-三氟甲基吡啶-5-基)乙基]-N-氰基硫亚胺(化合物G),再经氧化得到氟啶虫胺腈。

综合来看,氟啶虫胺腈的合成需要2项核心原料资源:

一是三氟乙酰乙酸乙酯:该中间体也是氟啶虫酰胺和砜吡草唑的中间体之一,国内生产企业较多,但依赖氟化工资源,中化蓝天是目前最大的供应商。印度SRF最近几年也完成了三氟乙酰乙酸乙酯和二氟乙酰乙酸乙酯的产业构建。

二是巴豆醛:这个中间体是烯草酮的核心中间体之一,国内企业较多,但是印度Godavari是目前全球最大的巴西醛生产企业,具备供应优势。

对于氟啶虫胺腈生产企业而言,上述2个中间体都难以独立生产。同时,核心中间体5-(1-甲硫基)烷基-2-三氟甲基吡啶的合成中需要用到甲硫化反应,气味较重,不容易拿到生产许可,这也是制约企业投产该产品的一个限制因素。

综上所述,从合成和产业链角度我们可以发现,合成氟啶虫胺腈具有相当的难度,且中国企业相比于印度当地企业,供应链优势并不明显,但可以从制剂加工方向尝试形成比较市场的优势。

另外,值得注意的一点是,由于国内长期以来没有合规企业生产氟啶虫胺腈,但巴西等海外市场仿制登记需求迫切。因而2024年在台湾地区出现了氟啶虫胺腈专供出口原药登记企业(台湾洽益),用以支持巴西当地登记,此项趋势需要特别关注。

3 趋势展望

氟啶虫胺腈目前仍然为科迪华的当家品种之一,距离专利过期时间比较接近。其由于与新烟碱类杀虫剂作用靶标基本重合(都为刺吸式口器害虫),以及对环境安全,其在未来很长的时间里都会成为刺吸式口器害虫的主流杀虫剂之一,也是应对新烟碱类高蜂毒及抗性风险的潜力品种。

在登记方面,氟啶虫胺腈在欧盟、美国均有原药登记;在巴西、澳大利亚等市场销售额巨大。作为未来专利到期的仿制产品,潜力非常巨大。

从供应链角度来看,核心中间体均为现有大宗产品既有中间体,无须企业专门配套生产;但合成技术难度较高,国内诸多大厂从2018年开始努力打通技术拓展海外登记,但目前进展并不大,因而氟啶虫胺腈是考验企业合成技术的产品。

从产品趋势而言,氟啶虫胺腈需要关注单剂(巴西/澳大利亚市场)和与菊酯类产品(美国市场)的混配。但考虑目前巴西虫螨腈、乙虫腈的市场趋势,单剂(240 g/L SC和50% WG)依然是仿制投放的方向,也是诸多国外仿制企业在国内寻找供应来源的重点。

考虑到目前国内已出现地下工厂合成本产品,且存在海外仿制登记投放趋势,建议国内企业首先完成原药GLP数据和单剂产品的核心登记数据,以支持美国来源登记、澳大利亚原药与制剂登记和巴西仿制登记提交。在供应端可以考虑外包,或者与印度当地专供出口登记合作。

(1)本网旨在传播信息,促进交流,多方面了解农药发展动态,但不构成任何投资建议。

(2)所有文章仅代表作者观点,不代表本网立场。

(3)“信息来源:江苏省农药协会 农药资讯网”为原创文章,转载时请注明来源和作者。

(4)本网转载文章及图片的版权属于原作者,若有侵权,请联系删除。